Por Gustavo Emilio Rosales

Seguir el curso de las inspiraciones y realizaciones de Maurice Béjart, en y entre sus obras, en los estudios videográficos que consignan sus procesos o por la estela de sus textos (“El ballet de las palabras” y “Cartas a un joven bailarín”) nos convence de que la figura del coreógrafo contemporáneo representa el modelo de pensamiento complejo engarzado por la escuela epistemológica de Edgar Morin.

“Si no admitimos la contradicción, nos precipitamos hacia el dogma. Si no admitimos la posibilidad de certeza de dos polos en choque, corremos el riesgo de falsear. La verdad constantemente presenta doble faz, como el dios Jano. Cuando pienso algo, me doy cuenta de que lo contrario también es verdad”, reflexiona Béjart en uno de sus últimos escritos.

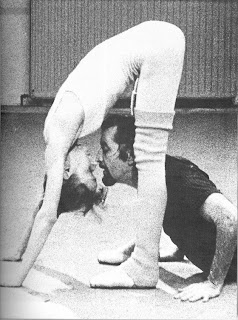

La colisión, el drama, el toma y daca, la relación sensual entre tensiones fueron, en síntesis, la clave del espíritu artístico de este creador inimitable. Suele decirse que él representa un avatar de la tradición franco-italiana para el género clásico. Un renovador. No es falaz esta apreciación: el propio marsellés acuñó simbólicamente la figura de la barra como depositaria de los evangelios operativos del intérprete.

Sin embargo –he aquí una importante contradicción complementaria-, para situar cabalmente la sensibilidad que signa la gran obra de Béjart, el conjunto total de sus aportaciones, es menester considerar el papel decisivo de las poderosas influencias de origen oriental que decidieron la ética en el fundamento de su estética. Me refiero a la fascinación que sobre su inventiva infantil despertaron los relatos de su padre, el eminente filósofo francés Gaston Berger, acerca de los mitos del panteón hinduista; a sus insaciables lecturas de

Béjart era él y eso. El hombre y su imagen. Un yo y otro en uno mismo. Géminis de la creación de y por el movimiento. Jano bifronte que hizo posible proyectar el máximo refinamiento europeo en espectáculos de talla colosal –como 1789 y nosotros- y con igual enjundia otorgar nuevos umbrales de sentido al concepto de ritual, como en Le sacre du printemps.

Tres anécdotas trazan los sellos de existencia creativa de Béjart. La primera corresponde a su encuentro con Martha Graham, durante un festival en Venecia. El entonces director del Ballet del siglo XX dice no recordar ningún detalle de los aspectos artísticos que hubieran podido relacionarlos, ninguna apreciación de estilo o sesuda reflexión acerca del papel del coreógrafo en tiempos de posguerra; sin embargo, en su memoria permanece imborrable el momento de una cena de honor en que

La segunda anécdota es la respuesta pública que el propio Béjart emite en 1998 tras de ser demandado por plagio al, supuestamente, colocar sin autorización una escena realizada originalmente por el coreógrafo belga Frédéric Flamand en su espectáculo en homenaje al cantante Freddy Mercury. “La obra de arte, cuando es, es de todos, menos del artista; lo que menos significa es el autor, sino la tradición”.

En la tercera y última anécdota encontramos al joven Maurice Béjart frente a un anónimo gurú de yoga, en

He ahí al hombre que hoy homenajeamos: centro de sí mismo cada vez más situado, más céntrico, más fuerte, al propiciar – como Stanislawsky y Grotowski propiciaron para el arte del actor - que el bailarín fuera un hacedor consciente, fuera, junto con el coreógrafo, creador; caudal de originalidad que, como Picasso, nunca temió apropiarse de todos los recursos a su alcance, de todas las provocaciones a su alcance, con tal de generar conocimiento, verdad y libertad; innovador inspirado en lo ancestral, sacerdote de un culto del espíritu que sabe que, en el arte, hasta lo más antiguo y distante está aún por nacer. Dragón y nube. Ouroboros que a sí mismo se devora y al devorarse se reinventa. Encrucijada que se multiplica, como el jardín de Borges. Dioniso y Apolo en un solo organismo, insaciable de vida. Tal era Béjart.

Periodista, investigador y crítico. Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales y antologías sobre arte y cultura y es miembro del staff de las más importantes revistas especializadas de México. Se destaca su participación como miembro permanente del jurado de críticos del Mónaco Dance Forum, Miembro fundador de la Escuela del Espectador, donde es director de la sección de danza de la misma y miembro honorario del Colegio Coreográfico de México. Ha sido investigador del Centro Nacional de Investigación, Información y Documentación de la Danza, "José Limón”. Es autor del libro "Intemperancia y situación de una Atopía, las actuales tendencias conceptuales y estéticas de la danza contemporánea mexicana", apoyado por el FONCA y director de la revista de periodismo especializado y crítica de danza DCO: Danza, Cultura del Cuerpo, Obsesiones de la imaginación contemporánea.

Periodista, investigador y crítico. Ha colaborado en diversas publicaciones nacionales y antologías sobre arte y cultura y es miembro del staff de las más importantes revistas especializadas de México. Se destaca su participación como miembro permanente del jurado de críticos del Mónaco Dance Forum, Miembro fundador de la Escuela del Espectador, donde es director de la sección de danza de la misma y miembro honorario del Colegio Coreográfico de México. Ha sido investigador del Centro Nacional de Investigación, Información y Documentación de la Danza, "José Limón”. Es autor del libro "Intemperancia y situación de una Atopía, las actuales tendencias conceptuales y estéticas de la danza contemporánea mexicana", apoyado por el FONCA y director de la revista de periodismo especializado y crítica de danza DCO: Danza, Cultura del Cuerpo, Obsesiones de la imaginación contemporánea.